Wie sich Quantenphysik und künstliche Intelligenz gegenseitig befruchten, dazu forscht der Quantenphysiker Professor Hans Briegel. Vor kurzem wurde er dafür vom Wissenschaftsfonds FWF und dem Wissenschaftsministerium mit dem höchsten Wissenschaftspreis des Landes ausgezeichnet.

EINLEITUNG

Sind wir frei in unseren Entscheidungen und Handlungen? Oder ist der freie Wille eine Illusion und wird das, was wir denken und wie wir handeln, vollständig von den Gesetzen der Natur bestimmt? Jüngste Entwicklungen in der Hirnforschung haben eine jahrhundertealte Diskussion wiederbelebt und aufgewühlt, in der behauptet wird, dass der freie Wille im Wesentlichen eine Illusion ist. Die Diskussion ist nicht nur akademischer Natur, sondern es wurde z. B. vorgeschlagen, dass die experimentellen Ergebnisse der Neurowissenschaften zusammen mit ihren theoretischen Interpretationen in die zukünftige Rechtsprechung einfließen sollten. Diese Entwicklungen haben zu einer kontroversen Debatte zwischen Hirnforschern, Philosophen, Gesetzgebern, Verhaltensforschern und anderen geführt.

In Anbetracht dessen, was auf dem Spiel zu stehen scheint, sind diese Reaktionen nicht überraschend. Gleichzeitig machen sie deutlich, wie stark die Konzepte und Erkenntnisse der modernen Wissenschaft, insbesondere der Physik, der Neurobiologie und der Informatik, die Idee der menschlichen Existenz und Verantwortung beeinflussen. Das Problem des freien Willens hat eine lange Geschichte in Philosophie und Wissenschaft. Wir werden nicht versuchen, die verschiedenen philosophischen Argumente, die gegen oder für den freien Willen vorgebracht wurden, vollständig darzulegen. Es scheint jedoch sicher zu sein, dass das Problem des freien Willens bis heute ein zutiefst rätselhaftes Problem geblieben ist, das viele als ungelöst betrachten:

»Es sieht also wirklich so aus, als ob alles, was wir über die Physik wissen, uns zu einer Art Verweigerung der menschlichen Freiheit zwingt.«

John Searle, Minds, Brains and Science, p. 87 (1984)

Dieses Zitat aus einer berühmten Vorlesung von John Searle ist ca. 30 Jahre alt und behandelt eine Grundsatzfrage. Es scheint, dass dieses Problem gelöst werden sollte, bevor irgendeine Interpretation der experimentellen Ergebnisse in den Neurowissenschaften (bezüglich der Existenz oder Nichtexistenz des freien Willens) erreicht werden kann. Denn wie können wir die Möglichkeit eines freien Willens akzeptieren?

Wie können wir die Möglichkeit eines freien Willens akzeptieren, wenn wir gleichzeitig davon ausgehen, dass wir ausnahmslos und auf allen Ebenen unseres Körpers den physikalischen Gesetzen unterliegen? Müssen wir davon ausgehen, dass die Gesetze der Physik unvollständig sind und dass es neue Arten von Gesetzen gibt, die darauf warten, entdeckt zu werden – vielleicht auf der Ebene komplexerer biologischer Entitäten -, die uns letztendlich von einer strikten kausalen Einbettung in die Entwicklung der physikalischen Welt befreien werden?

Wir werden in dieser Publikation argumentieren, dass wir keine neuen Gesetze benötigen, um dieses Rätsel zu lösen. Vielleicht entdecken wir in Zukunft noch neue Gesetze, die uns hoffentlich helfen werden, die Funktionsweise des menschlichen Geistes und alles, was damit zusammenhängt, besser zu verstehen. Aber ich behaupte, dass wir solche Gesetze nicht benötigen werden, um das Rätsel der Handlungsfreiheit zu lösen. Wir können auf der Grundlage der physikalischen Gesetze, wie wir sie heute verstehen, zeigen, dass Wesen mit einem bestimmten Grad an physikalischer oder biologischer Organisation, die in der Lage sind, eine bestimmte Art von Gedächtnis zu entwickeln, sich tatsächlich von einer strikten kausalen Einbettung in die sie umgebende Welt lösen und einen ursprünglichen Begriff von Kreativität und Freiheit in ihrem Umgang mit der Umwelt entwickeln können. Unsere Argumentation stützt sich auf die Idee der projektiven Simulation, einem neuen physikalischen Modell der Informationsverarbeitung für künstliche Agenten, welches vor einiger Zeit vorgestellt wurde.

Viele Philosophen und Wissenschaftler haben sich in der Vergangenheit mit dem Problem des freien Willens befasst und für die Möglichkeit eines freien Willens plädiert. Dazu gehören insbesondere eine Reihe von Theorien und Ideen, die als »zweistufige Modelle« für den freien Willen bezeichnet werden. Gleichzeitig wird die Idee der Freiheit »angegriffen wie nie zuvor«, wie der Neurobiologe Martin Heisenberg in einem Aufsatz in Nature feststellte. Sind die experimentellen Befunde der modernen Hirnforschung tatsächlich so zwingend, dass sie alle Theorien, die den freien Willen stützen, falsifizieren könnten?

In diesem Beitrag möchten wir dieser Diskussion eine andere Perspektive hinzufügen. Anstatt die Existenz des freien Willens im Kontext der aktuellen Hirnforschung zu diskutieren, was wir lieber den Experten überlassen, stellen wir ein Modell eines künstlichen Agenten vor, der einen Begriff von Freiheit im Umgang mit seiner Umwelt aufweist, der wiederum Teil eines physikalisch wohldefinierten Schemas der Informationsverarbeitung und des Lernens ist. Dieses Modell könnte prinzipiell, mit der heutigen Technologie in künstlichen Agenten, wie Robotern, realisiert werden. Dies zeigt erstens, dass der Begriff der Handlungsfreiheit tatsächlich für Entitäten existieren kann, die ausnahmslos und in allen Größenordnungen nach den Gesetzen der Physik funktionieren. Es zeigt auch, dass Handlungsfreiheit als eine emergente Eigenschaft von biologischen Systemen ausreichender Komplexität verstanden werden kann, die eine spezifische Form des Gedächtnisses entwickelt haben.

Formal könnte unser Vorschlag unter der Überschrift der zweistufigen Modelle aufgeführt werden, aber er unterscheidet sich von früherer Arbeit in mehreren wesentlichen Aspekten.

- Wir nehmen eine explizite Perspektive aus der Physik und der Informationsverarbeitung ein und führen die projektive Simulation als ein physikalisches Konzept ein, welches Raum für einen Freiheitsbegriff bietet, der mit den Gesetzen der Physik vereinbar ist.

- Mit unserem Modell des episodischen und kompositorisch Gedächtnis sollten wir die Möglichkeit haben, Verhaltensexperimente mit einfachen Tieren zu untersuchen und Vorschläge zu erarbeiten.

- Unser Schema könnte im Prinzip mit der heutigen Technologie in Form von künstlichen (lernenden) Agenten oder Robotern realisiert werden.

Abschließend möchten wir betonen, dass unser Modell weder eine »Erklärung des Bewusstseins« noch eine Theorie darüber sein soll, »wie das Gehirn funktioniert«. Dies überlassen wir den Experten und den Hirnforschern, und wir freuen uns auf die vielen neuen experimentellen Erkenntnisse und Einblicke, die wir in den kommenden Jahren erwarten dürfen. Wir behaupten auch nicht, dass wir das Wesen der menschlichen Freiheit und bewussten Entscheidung erklären können.

Was wir jedoch anbieten können, ist ein expliziter Vorschlag, wie wir unser Verständnis der universellen physikalischen Gesetze mit der Idee in Einklang bringen können, dass höhere biologische Entitäten einen Begriff von Freiheit erwerben können. Sie ermöglicht es ihnen, sich von einer strikten kausalen Einbettung in die sie umgebende Welt zu lösen und gleichzeitig ein wirklich eigenständiges Verhalten zu entwickeln, das sowohl spontan als auch als Reaktion auf ihre Umwelt sinnvoll ist.

RESULTATE

MASCHINELLE INTELLIGENZ UND KREATIVITÄT

Wenn wir akzeptieren, dass der freie Wille mit den physikalischen Gesetzen vereinbar ist, müssen wir auch akzeptieren, dass es prinzipiell möglich sein muss, eine Maschine zu bauen, die ähnliche Formen der Freiheit aufweist wie die, die wir normalerweise Menschen und bestimmten Tieren zuschreiben. Wahrscheinlich wird sich herausstellen, dass die Aufgabe, eine solche zu bauen, viel zu komplex sein wird, um praktisch realisierbar zu sein, oder sie mindestens so komplex sein wird wie die Aufgabe (und das Vergnügen), ein menschliches Kind in der Gesellschaft aufzuziehen und zu erziehen. Wenn diese Behauptung zutrifft, mag sie für manche Menschen enttäuschend sein, aber für viele von uns hat sie einen positiven und versöhnlichen Aspekt. Andererseits ist es vielleicht immer noch möglich, primitivere Formen von Maschinen (oder sogenannten Agenten) zu bauen, die in ihrem Verhalten einige rudimentäre Formen von Freiheit und Kreativität aufweisen.

Computer sind eine besondere Art von Maschinen, die in unserer modernen Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle spielen. Sie haben nicht nur unser praktisches Alltagsleben verändert, sondern beginnen auch, unsere Selbstwahrnehmung vom »menschlichen Subjekt« zum »informationsverarbeitenden System« zu verändern. Dies wird letztlich die Frage nach der menschlichen Existenz und Freiheit und allem, was damit zusammenhängt (z. B. soziale Verantwortung, Ethik des Handelns usw.), infrage stellen. Varianten von Computern sind sogenannte intelligente Agenten und Roboter. Sie werden häufig (wenn auch nicht ganz korrekt) als Computer betrachtet, die mit einer gewissen Peripherie ausgestattet sind, einschließlich Sensoren, mit denen sie Signale aus der Umwelt wahrnehmen können, und Aktoren, mit denen sie auf die Umwelt einwirken können. Intelligente Agenten sind so konzipiert, dass sie in komplexen und sich verändernden Umgebungen autonom agieren können, z. B. im Verkehr, im Weltraum oder im Internet. Die Entwicklung intelligenter Agenten, insbesondere für Aufgaben wie das Lernen, ist zu einem verbindenden Thema verschiedener Zweige der künstlichen Intelligenz geworden.

Auch wenn wir bereit sind zu akzeptieren, dass künstliche Agenten und Computer im Allgemeinen eine gewisse Form von Intelligenz aufweisen können, würden wir ihnen kaum einen freien Willen zuschreiben. Im Gegenzug würden wir uns selbst nicht mit einem solchen Agenten identifizieren wollen. Was ist der Grund für diese Abneigung? Der Hauptgrund scheint darin zu liegen, dass der Agent über ein Programm verfügt, das für eine gegebene Eingabe seinen nächsten Handlungsschritt bestimmt. Seine Aktion ist das Ergebnis eines Algorithmus: Sie ist vorhersehbar und kann z. B. von einer anderen Maschine berechnet werden.

Die Situation ändert sich nicht grundlegend, wenn der Algorithmus oder das Programm selbst nicht deterministisch ist, wie es in der Informatik manchmal unter Berufung auf den Begriff der probabilistischen Turing-Maschinen betrachtet wird. Auch wenn randomisierte Programme manchmal die Effizienz bestimmter Berechnungen erhöhen können, ist nicht klar, was man im vorliegenden Kontext von einer solchen Randomisierung gewinnen sollte. (Anm.: Als Randomisierung bezeichnet man in der empirischen klinischen Forschung das Verfahren, die Teilnehmer z. B. an einer klinischen Studie nach dem Zufallsprinzip auf die einzelnen Studienarme zu verteilen.). War der Agent zuvor der Sklave eines deterministischen Programms, so ist er nun der Sklave eines Zufallsprogramms. Zufälliges Handeln ist aber nicht gleichzusetzen mit Freiheit.

Der störende Punkt bei beiden beschriebenen Varianten ist die Idee und Existenz des Programms selbst. Während die Physik nach den Naturgesetzen sucht, z. B. nach den Gesetzen, die beschreiben, wie sich die Dinge in Raum und Zeit bewegen und verändern, und wie sie auf unsere experimentelle Untersuchung reagieren, sucht ein eher computerwissenschaftlich orientierter Ansatz nach dem Programm hinter den Dingen, einschließlich der Lebewesen. Beide Ansätze scheinen in einem grundlegenden Konflikt mit unserer grundlegenden Vorstellung von Freiheit zu stehen.

In diesem Beitrag werden wir jedoch zeigen, dass die Vorstellung, physikalischen Gesetzen unterworfen zu sein, nicht im Widerspruch zur Möglichkeit der Freiheit steht. Wir stützen unsere Argumentation auf die explizite Beschreibung eines Informationsverarbeitungsschemas, das wir als projektive Simulation bezeichnen und das Teil des Entwurfs eines künstlichen Agenten, eines Roboters oder möglicherweise einer biologischen Einheit sein könnte. Es verbindet die Konzepte der Simulation, des episodischen Gedächtnisses und des Zufalls in einem gemeinsamen Rahmen.

GEDÄCHTNIS

Ein entscheidendes Element für die Möglichkeit der Freiheit eines (biologischen oder künstlichen) Lebewesens ist die Existenz eines Gedächtnisses. Unter Gedächtnis verstehen wir jede Art von Organ oder physischem Gerät, das es dem Akteur ermöglicht, Informationen über vergangene Erfahrungen zu speichern und abzurufen. Im Allgemeinen ermöglicht das Gedächtnis dem Akteur, seine Handlungen mit seiner Vergangenheit in Beziehung zu setzen. Das Gedächtnis als solches ist jedoch nicht ausreichend für die Existenz von Freiheit. Elementare Formen des Gedächtnisses gibt es bereits bei einfachen Tieren (reflexartige Agenzien) wie dem Fadenwurm Caenorhabditis elegans und der gut untersuchten Meeresschnecke Aplysia oder der Fruchtfliege Drosophila. Das Lernen besteht in der Veränderung und Gestaltung der molekularen Details ihrer neuronalen Schaltkreise aufgrund von Erfahrungen. Dennoch zögern wir, wirbellosen Tieren wie C. elegans oder Aplysia, deren Handlungen einfache Reflexe auf Umweltreize bleiben, einen Begriff von Freiheit zuzuschreiben.

Das Gehirn des Menschen und höherer Primaten ist natürlich viel komplexer und viel weniger verstanden. Bei der Betrachtung der Gehirne verschiedener Arten, angefangen bei den Wirbellosen bis zu den Wirbeltieren, einschließlich der Säugetiere, Primaten und des Menschen, wird die Struktur ihrer Gehirne immer ausgefeilter und komplexer. Es wird jedoch immer durch ein Netz von Neuronen und Synapsen beschrieben, und die Grundprinzipien der Signalübertragung und -verarbeitung scheinen dieselben zu sein. Es stellt sich also die Frage: Wie kann eine zunehmende Komplexität eines neuronalen Netzes zur Entstehung eines radikal neuen Merkmals führen und Menschen oder höhere Primaten und wohl auch einfachere Tiere mit »Freiheit« in ihrem Verhalten ausstatten?

Die Antwort scheint in der immer komplexeren Organisation des Gedächtnisses zu suchen zu sein. Ein Unterschied zwischen dem einfachen Gedächtnis von Aplysia und dem komplexen Gedächtnis höherer Wirbeltiere ist das Auftreten unterschiedlicher Gedächtnisfunktionen. Anders als bei einfachen Tieren führt ein Gedächtnisabruf bei Menschen und Primaten nicht automatisch zu einer motorischen Handlung. Das bedeutet, dass es eine Plattform gibt, auf der Gedächtnisinhalte wieder abgerufen werden können, die von unmittelbaren motorischen Handlungen entkoppelt ist. Die evolutionäre Entstehung einer solchen Plattform bedeutet, dass sich ein Akteur mit einem komplexeren Gedächtnis zunehmend von der unmittelbaren Reaktion auf Umweltreize lösen kann.

Die Handlungen des Agenten werden jedoch nach wie vor durch den Gedächtnisinhalt bestimmt, der wiederum durch die Wahrnehmungsgeschichte des Agenten geformt wurde. Mit anderen Worten: Die Handlungen des Agenten bleiben durch seine Vergangenheit bestimmt, und es gibt keinen wirklichen Begriff von Freiheit. Was noch fehlt, ist ein Element der Spontanität bei der Reaktion des Agenten auf eine bestimmte Umweltsituation. Wenn C. elegans durch die gegenwärtigen Reize versklavt ist, bleibt ein komplexeres Lebewesen immer noch durch seine Vergangenheit versklavt, d. h. durch die Geschichte seiner Reize. Wie könnte sich die Natur von einer solchen zeitverzögerten Versklavung befreien?

Eine Möglichkeit, den Determinismus zu durchbrechen, ist die Einführung des Indeterminismus (d. h. des echten Zufalls). Doch wie wir bereits erörtert haben, ist nicht klar, welche Auswirkungen die Zufallssteuerung haben soll. Wenn wir eine computergestützte oder algorithmische Sichtweise des Gehirns annehmen, werden wir nichts ändern. Die Wirkung des Indeterminismus hängt jedoch von der Art der Verarbeitung und des Gedächtnisses ab, in dem er auftritt. Wir werden zeigen, dass er sich tatsächlich positiv auf den Agenten auswirken kann, und zwar nicht in dem Sinne, dass er einige »Berechnungen« effizienter macht, sondern in dem Sinne, dass er ein Element der kreativen Variation in seine gedächtnisgesteuerten Interaktionen mit der Umwelt einführt. An dieser Stelle ist es zweckmäßig, das Bild des Gehirns als Computer aufzugeben und stattdessen ein dynamisches Modell des Gedächtnisses vorzuschlagen, das vollständig in die Architektur des Agenten eingebettet ist und das mit der Interaktion des Agenten mit der Welt wächst.

Im nächsten Abschnitt werden wir ein abstraktes Schema der Gedächtnisverarbeitung diskutieren, das wir projektive Simulation nennen. Es funktioniert vollständig nach den Prinzipien der Physik, bietet aber dennoch ein Element der Freiheit in der Interaktion des Agenten mit der Umwelt. Es ist nicht klar, ob dieses Schema überhaupt in einem realen Gehirn implementiert ist, aber wir behaupten, dass es im Prinzip in künstlichen Agenten realisiert werden könnte.

PROJEKTIVE SIMULATION

Im folgenden Bild haben wir ein Standardmodell eines künstlichen Agenten betrachtet, der mit Sensoren und Aktoren ausgestattet ist, mit denen er seine Umgebung wahrnehmen bzw. auf sie einwirken kann. Intern hat der Agent Zugang zu einer Art Speicher, den wir weiter unten beschreiben werden. Der Wahrnehmungsinput kann entweder zu einer direkten motorischen Handlung führen (reflexartiges Szenario) oder er durchläuft zunächst eine Verarbeitung (projektive Simulation), in deren Verlauf er mit dem Gedächtnis verbunden wird.

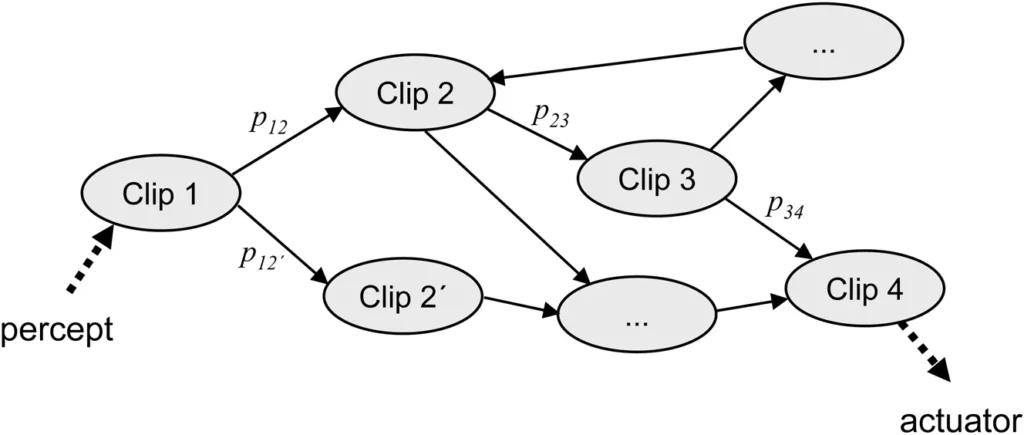

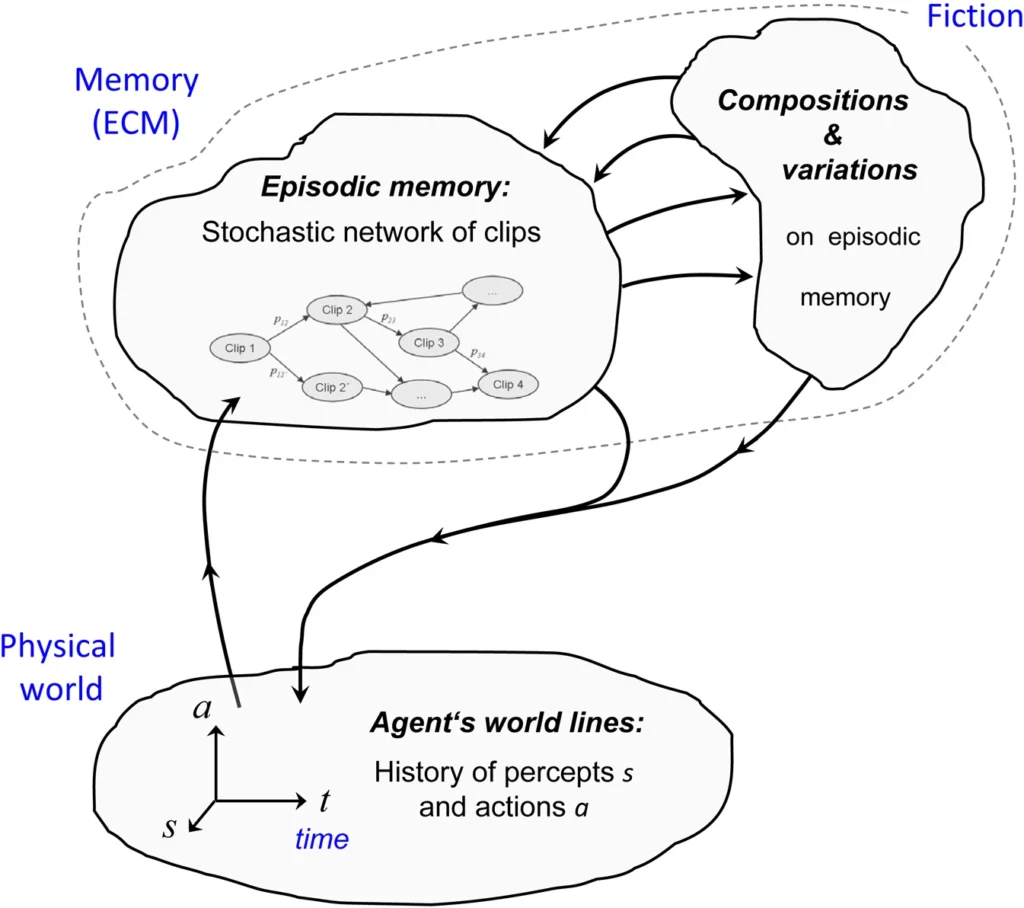

Das Gedächtnis selbst ist von einem bestimmten Typ, den wir episodisches und kompositorisches Gedächtnis (ECM) nennen. Seine primäre Funktion besteht darin, vergangene Erfahrungen des Agenten in Form von Episoden zu speichern, die (bewertete) Sequenzen von erinnerten Wahrnehmungen und Handlungen sind. Physikalisch lässt sich das ECM als ein stochastisches Netzwerk von Clips beschreiben, wobei Clips die Grundeinheiten des episodischen Gedächtnisses sind, die sehr kurzen Episoden (oder Abschnitten des »Raum-Zeit-Gedächtnisses«) entsprechen.

Der Prozess der projektiven Simulation kann wie folgt beschrieben werden. Ausgelöst durch einen Wahrnehmungsinput wird ein bestimmter Clip im Gedächtnis, der sich auf den Input bezieht, angeregt (oder »aktiviert«), wie in Abbildung 1 dargestellt. Dieser aktive Clip wird dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einen benachbarten Clip anregen, was zu einem Übergang innerhalb des Clip-Netzwerks führt. Im weiteren Verlauf des Prozesses wird eine zufällige Abfolge von angeregten Clips erzeugt, die als Abruf und zufällige Neuzusammensetzung von episodischen Fragmenten aus der Vergangenheit des Agenten betrachtet werden kann. Dieser Prozess wird gestoppt, sobald ein angeregter Clip aus dem Gedächtnis ausscheidet und eine motorische Handlung auslöst. Der letzte Schritt könnte durch einen Mechanismus realisiert werden, bei dem die angeregten Clips auf das Vorhandensein bestimmter Merkmale überprüft werden. Wird ein bestimmtes Merkmal in einem Clip entdeckt (oder liegt es über einem bestimmten »Intensitäts«-Niveau), führt dies mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer motorischen Handlung.

Ausgelöst durch einen Wahrnehmungsinput beginnt der Prozess der projizierten Simulation einen zufälligen Spaziergang durch das episodische Gedächtnis und ruft patchworkartige Sequenzen virtueller Erfahrungen hervor. Sobald ein bestimmtes Merkmal erkannt wird, stoppt der Zufallsspaziergang und wird in eine motorische Handlung umgesetzt.

Der beschriebene Prozess ist die Grundversion des episodischen Gedächtnisses, aber nicht die Einzige. In einer verfeinerten Version, die wir episodisches und kompositorisches Gedächtnis nennen, berücksichtigen wir nicht nur Übergänge zwischen bestehenden Clips, sondern die Clips selbst können als Teil des Simulationsprozesses zufällig erstellt (und variiert) werden. Zufällige Clipsequenzen, die auf diese Weise erzeugt werden, können völlig fiktive Episoden einführen, die in der Vergangenheit des Agenten nie stattgefunden haben.

Die beschriebene Zufallsbewegung im Gedächtnisraum ist ein Teil dessen, was wir projektive Simulation nennen. In einem anderen Teil werden die Handlungen des Agenten, die aus der Simulation hervorgehen, bewertet. Das Ergebnis dieser Bewertung fließt dann in die Details der Netzwerkstruktur des episodischen Gedächtnisses ein und führt zu einer Aktualisierung der Übergangswahrscheinlichkeiten und der mit bestimmten Clip-Übergängen verbundenen »Emoticon-Tags ». In einer einfachen Verstärkungssituation geht man zum Beispiel davon aus, dass bestimmte Handlungen oder Wahrnehmungs-Handlungs-Paare belohnt werden. Das Lernen erfolgt dann durch die Veränderung des Netzwerks von Clips (ECM) entsprechend den gegebenen Belohnungen. Diese Modifikation des Gedächtnisses erfolgt auf unterschiedliche Weise: durch bayesianische Aktualisierung der Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen bestehenden Clips, durch Hinzufügen neuer Clips zum Netzwerk über neuen Wahrnehmungsinput, durch Erzeugen neuer Clips aus bestehenden Clips nach bestimmten Kompositions- und Variationsprinzipien und durch Aktualisierung der emotionalen Tags, die mit bestimmten Clipübergängen verbunden sind. Einzelheiten hierzu wurden bereits zuvor beschrieben.

Im Folgenden wollen wir, um auf das Hauptthema dieser Arbeit zurückzukommen, die projektive Struktur des Agentenverhaltens mit der Entstehung eines primitiven Begriffs von Kreativität und Freiheit in Verbindung bringen. Der Grundgedanke ist, dass das episodische Gedächtnis dem Agenten eine Plattform bietet, um mit früheren Erfahrungen zu »spielen«, bevor er eine konkrete Handlung vornimmt (siehe Abbildung 2). Ein Aufruf des episodischen Gedächtnisses initiiert einen zufälligen Spaziergang durch den Gedächtnisraum und ruft patchworkartige Sequenzen vergangener Erfahrungen auf. Dies kann als eine Simulation plausibler zukünftiger Erfahrungen auf der Grundlage vergangener Erfahrungen verstanden werden. Es ist eine Simulation, weil sie nur im Gedächtnis des Agenten stattfindet; sie simuliert plausible zukünftige Erfahrungen, weil Sequenzen von Episoden, die in der Vergangenheit häufig vorkamen, dies auch in der Simulation machen werden. Darüber hinaus erlaubt die Möglichkeit der Clip-Komposition dem Agenten, als Teil der Simulation neue fiktive episodische Sequenzen zu erforschen, denen er noch nie begegnet ist, die aber innerhalb eines Bereichs der »Vorstellbarkeit« liegen (wie durch die Regeln der Clip-Komposition definiert). Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass die Clips, die »reale« Erfahrungen repräsentieren, ähnlich wie die Clips, die »fiktive« Erfahrungen repräsentieren, durch denselben Mechanismus faktische Handlungen auslösen. Das bedeutet, dass fiktive Erfahrungen, die im Gedächtnis des Agenten entstehen, die realen Handlungen des Agenten de facto verändern und steuern können. Man könnte auch sagen, dass der Akteur unter dem Einfluss von »Ideen« handelt, die vom Akteur selbst erzeugt werden.

Durch den Prozess der projektiven Simulation ist der Agent in gewissem Sinne sich selbst ständig voraus.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich der Akteur durch den Prozess der projizierten Simulation in denkbare zukünftige Situationen projiziert und seine Handlungen unter dem Einfluss dieser Projektionen vornimmt, wie in Abbildung 2 dargestellt ist. In diesem Sinne ist der Akteur nicht mehr von seiner Vergangenheit versklavt, sondern spielt mit ihr, indem er Variationen und spontane Kompositionen von episodischen Fragmenten durchspielt. Diese Fragmente können aus der Vergangenheit stammen, aber sie werden durch Zufallsprozesse in neue Muster für künftige Handlungen umgewandelt. In diesem Sinne ist der Akteur sich selbst immer einen Schritt voraus (siehe Diskussion).

VERBINDUNG ZUR PSYCHOLOGIE

Der Begriff des episodischen Gedächtnisses wurde in der Psychologie erstmals in den 1970er-Jahren von Tulving und Ingvar eingeführt und hat in den kognitiven Neurowissenschaften und in anderen Bereichen zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Neuere Entwicklungen wurden z. B. von Schacter und von Hasselmo untersucht, der auch spezifische Gehirnmechanismen für das episodische Gedächtnis erörtert.

Das »Netzwerk von Clips«, das wir im vorigen Abschnitt beschrieben haben, kann als eine rudimentäre Form des episodischen Gedächtnisses innerhalb eines physikalischen Spielzeugmodells betrachtet werden. Es sollte betont werden, dass unser Modell des episodischen Gedächtnisses sehr viel primitiver ist und z. B. keine zeitliche Codierung oder die Fähigkeit der Datierung von Erfahrungen voraussetzt. Andererseits gehen wir über den Begriff des Gedächtnisses als bloßes »Speichermedium« hinaus und führen dynamische Regeln ein, wie Episoden verarbeitet und Teil eines Informationsverarbeitungsschemas werden, das wir projektive Simulation nennen.

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass der Schwerpunkt unserer Arbeit nicht auf dem Lernen liegt. Stattdessen haben wir das Modell der projektiven Simulation als konzeptionellen Rahmen verwendet, um die Möglichkeit der Kreativität und Freiheit künstlicher Agenten zu diskutieren. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass das Modell in seinen konstitutiven Begriffen hinreichend abstrakt ist, während es gleichzeitig auf klaren physikalischen Prinzipien beruht.

DISKUSSION

In diesem Abschnitt werden wir das Modell der projektiven Simulation in einen breiteren Kontext stellen und seine Beziehung zum Problem des freien Willens diskutieren.

Das Problem der Willensfreiheit wird häufig, im Zusammenhang mit der bewussten menschlichen Erfahrung erörtert, z. B. wenn wir die Freiheit der Wahl zwischen verschiedenen Optionen erleben, z. B. bei der Wahl zwischen verschiedenen Gerichten in einem Restaurant. Das Problem besteht dann in einem scheinbaren Widerspruch zwischen einer solchen bewussten Freiheitserfahrung einerseits und der Annahme, dass alle unsere bewussten Erfahrungen letztlich durch neurobiologische Prozesse im Gehirn bestimmt werden und als solche den Gesetzen der Physik und Biochemie unterliegen.

Andere Wissenschaftler, darunter der Neurobiologe Martin Heisenberg, sehen das Problem der Freiheit bereits auf der Ebene von Lebewesen entstehen, die zwar kein Bewusstsein haben, denen wir aber dennoch ein gewisses Maß an Initiative und Selbstbestimmung in ihrem Verhalten zuschreiben würden.

Unabhängig davon, welche Definition man wählt, müssen beide Begriffe von Freiheit, sei es im Sinne einer bewussten freien Wahl oder im Sinne einer selbst erzeugten Handlung, mit der Grundannahme in Einklang gebracht werden, dass biologische Agenten – bewusst oder unbewusst – ausnahmslos und auf allen Ebenen ihres Körpers physikalischen Gesetzen unterliegen. Das Grundproblem ist in beiden Fällen, wie aus gesetzmäßigen Prozessen Freiheit entstehen kann. Sowohl die Freiheit des selbsterzeugten Handelns als auch die Freiheit der bewussten Entscheidung erfordern auf einer bestimmten Ebene (z. B. im Gehirn) einen gewissen Handlungsspielraum, der mit den physikalischen Gesetzen vereinbar ist. Woher kommt dieser Spielraum? Und wie kann er in einem expliziten physikalischen Modell realisiert werden?

In diesem Beitrag haben wir ein Modell eines künstlichen Agenten erörtert, bei dem ein solcher Handlungsspielraum durch einen spezifischen Begriff des Gedächtnisses (ECM) und die Art und Weise, wie dieses Gedächtnis durch die projizierte Simulation zukünftiger Handlungen genutzt wird, bereitgestellt wird. Spielraum und letztlich Freiheit entsteht auf zweierlei Weise, erstens durch das Vorhandensein einer Simulationsplattform, die es dem Agenten ermöglicht, sich von einer unmittelbaren (reizreflexartigen) Einbettung in seine Umwelt zu lösen, und zweitens durch die konstitutiven Prozesse der Simulation, die einen Raum von Möglichkeiten zur Reaktion auf Umweltreize erzeugen. Die Mechanismen, die es dem Agenten erlauben, diesen Möglichkeitsraum zu erkunden, basieren auf (irreduziblen) Zufallsprozessen. Das Konzept der projektiven Simulation verbindet somit auf einzigartige Weise die Grundbegriffe Gedächtnis, Zufall und Simulation. Im Folgenden möchten wir auf diese Bestandteile unseres Konzepts zurückkommen und ihre spezifische Rolle im Hinblick auf den Ursprung der Freiheit erläutern.

Die Existenz des Gedächtnisses ist in einem trivialen Sinne erforderlich, als ein physikalischer Begriff der Erfahrung. Aber das Gedächtnis stellt auch den ersten Schritt dar, um ein System von seiner Umwelt zu lösen, d. h. von einer unmittelbaren stimulus-reflexartigen Einbettung in die Welt. Durch die Verknüpfung des Wahrnehmungsinputs mit dem Gedächtnisinhalt ist der Akteur in der Lage, ihn mit vergangenen Erfahrungen in Beziehung zu setzen, auf deren Grundlage er seinen nächsten Schritt findet. Dadurch erhält das System eine umfassendere Möglichkeit, auf Umwelteinflüsse zu reagieren, aber seine Reaktionen sind immer noch vollständig durch frühere Erfahrungen bestimmt. Im spezifischen Kontext des episodischen Gedächtnisses bedeutet dies, dass der Akteur, solange Episoden einfach ohne weitere Modifikation abgerufen werden, in seiner Vergangenheit gefangen bleibt und alte Verhaltensmuster einfach wiederholt. Was noch fehlt, ist der Begriff des Neuen.

Der Keim des Neuen wird durch die Einführung von Elementen der Variation und Komposition in den Simulationsprozess gelegt. Die erste Art der Variation wird durch eine zufällige Umgestaltung vergangener Episoden erreicht, die durch einen zufälligen Spaziergang im Clip-Raum realisiert wird. Dies führt zwar bereits zu neuen Verhaltensmustern, aber der Raum der Möglichkeiten ist immer noch allein durch die Erfahrungen der Vergangenheit definiert. Die zweite Art der Variation basiert auf der Zusammensetzung von Clips, die die Schaffung neuer fiktiver Episoden ermöglicht. Es ist wichtig zu erkennen, dass diese Variationen tatsächlich vom Agenten selbst geschaffen werden. Die Bindung des Agenten an seine eigene Vergangenheit wird dadurch gelockert, und der Agent emanzipiert sich weiter von seiner Umwelt. Die Verbindung des Agenten mit der Vergangenheit wird jedoch nicht einfach verwischt oder ausgelöscht, wie es bei einer willkürlichen Randomisierung der Erinnerung der Fall wäre. Dies wäre eine unsinnige Form der Emanzipation, die das System dessen beraubt, was es vielleicht vorher gelernt hat. Stattdessen nutzt der Akteur immer noch frühere Erfahrungen, aber er ist nicht mehr von ihnen gefangen oder versklavt. Vielmehr “spielt” er mit seinen Erfahrungen in einem konstruktiven Sinne, indem er fiktive Handlungsabläufe schafft, an denen er sich in Zukunft orientiert. Diese Art von Simulationsprozess ist konservativ in dem Sinne, dass nur Variationen um reale (und bewährte) Erfahrungen herum berücksichtigt werden. Es ist die Bandbreite dieser Variationen, die das Denkbare definiert. Die Wahrscheinlichkeit von Variationen wird durch bestimmte Regeln der Clip-Zusammensetzung bestimmt, d. h. durch die Art und Weise, wie sich Speicherinhalte während des Simulationsprozesses verändern oder, allgemeiner ausgedrückt, umwandeln können. Es handelt sich um einen stochastischen Prozess, der vollständig innerhalb des Speichersystems entsteht und abläuft. In diesem Sinne ist die Überlegung des Agenten wirklich selbst generiert und stellt als solche einen Schritt der Emanzipation von seiner Umgebung dar.

Die Zufälligkeit. Die Begriffe Indeterminismus und Zufälligkeit spielen in unserer Diskussion eine wichtige Rolle. Zufällige Prozesse wurden als Teil der projektiven Simulation angenommen, sowohl beim grundlegenden Gedächtnisabruf – ein zufälliger Gang durch einen Raum von Episoden – als auch bei den Mutations- oder Kompositionsprozessen einzelner Clips. (Wenn wir von einem Zufallsprozess mit verschiedenen Ergebnissen sprechen, meinen wir damit, dass die verschiedenen Ergebnisse nicht festgelegt sind, sondern nur mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten auftreten, wie 0,1/0,9 oder 0,5/0,5. Damit ist nicht gemeint, dass diese Wahrscheinlichkeiten alle gleich sind. Manche Leute würden stattdessen von einem stochastischen Prozess sprechen.) Der Leser mag sich fragen, wie wir Zufallsprozesse als Teil unseres physikalischen Modells postulieren können. Tatsächlich ist dies jedoch eine sehr natürliche Annahme, die mit den grundlegenden Naturgesetzen übereinstimmt. Wirklich zufällige Prozesse werden in modernen Quantenphysik-Labors routinemäßig implementiert und verwendet, z. B. für die Quanteninformationsverarbeitung.

Aber auch in biologischen Systemen sind Zufallsprozesse allgegenwärtig. Obwohl der Ursprung des Rauschens für praktische Erwägungen in der Regel nicht wichtig ist, handelt es sich hier um eine prinzipielle Frage. Wir benötigen vielleicht keine Quantenmechanik, um die Prinzipien der projektiven Simulation zu verstehen, aber wir haben sie. Und sie ist unsere Absicherung, die einen echten Indeterminismus auf molekularer Ebene gewährleistet, der sich auf einer höheren Ebene zu zufälligem Rauschen verstärkt. Der Quantenzufall ist wirklich irreduzibel und liefert hier den Keim für echte Spontaneität.

Man sollte sich aber auch darüber im Klaren sein, dass die prinzipielle Frage nach der naturgesetzlichen Möglichkeit eines freien Willens nicht von den Besonderheiten der Neurobiologie abhängt. Selbst wenn man die Relevanz der Quantenindeterminiertheit bei biologischen Agenzien anzweifelt, muss man sich mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass die Menschheit früher oder später künstliche intelligente Agenzien bauen wird, die Quantenelemente als Teil ihres Designs verwenden. Um es provokativ auszudrücken: Selbst wenn die menschliche Freiheit eine Illusion wäre, könnten die Menschen im Prinzip immer noch freie Roboter bauen.

Schließlich könnte man sich fragen, warum der Zufall in unserem Modell der projektiven Simulation anders ist als der Zufall in jedem anderen Rechenmodell, z. B. in einem booleschen (Anm.: Ausdruck, der als Wert des Boolean-Datentyps ausgewertet wird: True oder False) Schaltkreis. Warum ist es besser, Sklave einer zufälligen »Mutation von Clips« zu sein als von einem »randomisierten Algorithmus«? Dies ist eine wichtige Frage, die auf den Kern des Problems zurückgeht. Ein Teil der Antwort liegt darin, dass im Modell der projektiven Simulation der Zufall eine klare funktionale Rolle spielt, die Variationen um etablierte Verhaltensmuster einführt. Nur vor dem Hintergrund früherer Erfahrungen machen Variationen einen Sinn und erlauben es dem Agenten, neue Möglichkeiten durch Simulation zu erkunden, d. h. bevor er sie tatsächlich ausprobiert. Dies ist kein Begriff der Sklaverei, sondern der selbst generierten Optionen. Ferner ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass der Indeterminismus, sowohl in Form der zufälligen Bewegung im Gedächtnisraum als auch in Form von Clip-Komposition und Variationen, ein inhärentes Merkmal des Gedächtnisses des Agenten ist. Es gibt keine deterministische Version der projektiven Simulation, die dann »randomisiert« sein könnte. In diesem Sinne kann man »den Agenten« nicht von »der Zufälligkeit« (etwa in Form eines implantierten Zufallsgenerators) trennen, von der »er« versklavt werden könnte. Vielmehr spielt der Zufall eine konstitutive Rolle für die Definition des Agens selbst; er ist sozusagen Teil seiner Identität.

Die Simulation. Der physikalische Prozess der Simulation, bei dem Zufälligkeit und episodisches Gedächtnis kombiniert werden, um »virtuelle Erfahrungen« zu erzeugen, führt zu einer projektiven Struktur des Verhaltens des Agenten in seiner Interaktion mit der Welt, wie in Abbildung 2 dargestellt. Der Agent führt seine Handlungen unter dem Einfluss seiner eigenen Projektionen aus und ist sich in diesem Sinne ständig selbst voraus. Es ist erwähnenswert, dass dies einer grundlegenden Struktur in der philosophischen Phänomenologie24 ähnelt, die eine zentrale Rolle für den Begriff des menschlichen Verstehens und des In-der-Welt-Seins spielt. Natürlich geht es in der vorliegenden Diskussion weder um bewusste Akteure noch um einen tieferen Aspekt der menschlichen Existenz. Bemerkenswert ist jedoch, dass einer der Schlüsselbegriffe der Phänomenologie mit grundlegenden Begriffen der modernen Physik und der Informationsverarbeitung verbunden werden kann. Es scheint uns daher, dass eine sorgfältige Analyse des menschlichen (und tierischen) Verhaltens, sowohl aus der Perspektive der Phänomenologie als auch der Entwicklungspsychologie, viele neue Ideen für ein besseres Verständnis der künstlichen Intelligenz und der letztendlichen Möglichkeiten der »Informationsverarbeitung« in biologischen Agenten bieten kann.

Bild von Pete Linforth auf Pixabay

Publikation von Prof. Dr. Hans J. Briegel – erschienen auf Nature, sowie Bildquellen (Figur1 und 2), weiterführende Veröffentlichungen: Universität Innsbruck »Quantum Information & Computation«. Die Übersetzung wurde von mir überarbeitet, damit der Text verständlicher wird. Die Fußnoten wurden in diesem Text entfernt und können dem Originaltext der Publikation entnommen werden.